Kultur

Literarische Beiträge, philosophische Beiträge, feministische Gedanken ...

-

Rückblick und Start ins neue Jahr

Das neue Jahr ist schon im vollen Gang.

Besser später als nie möchte ich euch wieder eine Auswahl von Büchern vorstellen, die ich in 2023 gelesen habe. Es waren insgesamt knapp fünfzig an der Zahl, wieder ein Mix aus Belletristik, Sachbüchern und Hörbüchern. Leider war ich diesmal nicht so fleißig mit Aufzeichnungen, deshalb fällt es ein wenig kürzer aus.

Feminismus und/oder Coming-of-Age

Meine Favoriten stammen größtenteils aus der Sparte „feministische Literatur“ bzw. „feministische Coming-of-Age-Literatur“.

Folgende drei Romane kommen mit viel Karacho und haben mich inhaltlich und sprachlich sehr mitgerissen:

- Vida, Vendela: Die Gezeiten gehören uns

- Diendonne, Adeline: Das wirkliche Leben

- Fallwickl, Mareike: Die Wut, die bleibt

Im Rahmen meines feministischen Literaturkreises kam ich noch einmal in den Genuss „Die Wand“ von Marlen Haushofer zu lesen. Das Werk nebst Verfilmung habe ich bereits vor einigen Jahren schon einmal in meinem Blog vorgestellt.

Mit fast einem Jahrzehnt Abstand finde ich mich stärker von der Geschichte des Buches angesprochen, als ich es in meinen frühen Dreißigern getan hätte. Auf seltsame Weise beruhigt es mich trotz seiner dystopischen Natur. Durch die Pandemie erscheint es aktueller denn je. Eine ähnliche Situation isoliert wie eine Wand zur Außenwelt.Autobiographie

Von Alexander Gorkow habe ich im letzten Jahr bereits geschwärmt und einen längeren Text über sein großartiges Werk Die Kinder hören Pink Floyd verfasst. In seinem (ebenfalls autobiographischen) Buch Hotel Laguna nimmt er uns ein weiteres Mal auf eine Reise in seine Kindheit. Diesmal als Erwachsener, der in das einstige Ferienparadies seiner Kindheit, ein mallorquinisches Dorf, für einige Zeit zurückkehrt.

Der Autor teilt auf der Blauen Couch von Bayern 1 eindrucksvoll Geschichten aus seinem Leben – absolut hörenswert!

Philosophie

Der Titel 4000 Wochen von Oliver Burkeman stand längere Zeit auf meiner Liste. Er klang interessant, jedoch ein wenig nach Zeitoptimierung, was mich zunächst abschreckte. Zum Glück habe ich es dennoch gelesen! Es war äußerst faszinierend und eröffnend – das genaue Gegenteil von „Wie schaffe ich mehr in weniger Zeit“. Stattdessen war es eine Ermutigung, sich auf die wesentlichen Dinge im Leben zu konzentrieren und zu akzeptieren, dass man trotz aller Optimierung des Alltags viele Möglichkeiten verpassen wird.

Wer eine Kurzpräsentation seines Buches erleben möchte, dem sei sein TedTalk-Auftritt aus 2022 in Manchester empfohlen.

Auch in 2024 wird voraussichtlich wieder viel Wolle verstrickt werden.

Ein Projekt aus 2023 habe ich hier noch gar nicht präsentiert, auch die bereits angekündigten Wollsukkulenten werden hoffentlich in Kürze folgen.

Autumn Wreath von DROPS, Garnqualität Nepal Mit dem Pullover auf dem Foto, den ich im Januar zu stricken begannm, lief es wieder etwas wild. Ursprünglich hatte ich das DROPS-Garn für ein bereits seit Jahren geplanten BRIGITTE-Pullover gekauft. Während des Strickens bekam ich jedoch den Eindruck, dass das Garn dem Modell, das relativ weit geschnitten ist, möglicherweise nicht den erforderlichen Stand geben würde. Kurzerhand entschied ich mich nachträglich für ein DROPS-Modell, für das auch originär dieses Garn verwendet wird. Ich werde vom weiteren Fortgang berichten.

1 -

Rückblick und Start ins neue Jahr

Willkommen im Jahr 2023!

Es wieder Zeit für einen literarischen Rückblick. 2022 waren es weniger Bücher als im Jahr davor. Ein dicker Wälzer liegt noch immer auf meinem Nachttisch, in dem ich von Zeit zu Zeit lese. Herr Kahneman lädt zum langsamen Denken ein, es braucht eben seine Zeit.

Folgend meine drei liebsten Bücher der vergangenen zwölf Monate.

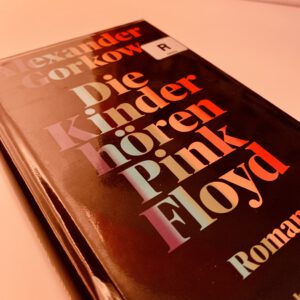

Gorkow, Alexander: Die Kinder hören Pink Floyd

Das Buch von Alexander Gorkow fiel mir kurz vor Weihnachten in die Hände. Jugend in der Vorstadt der 1970er Jahre in Nordrhein-Westfalen. Ein zehnjähriger Junge (der Autor), eine sechs Jahre ältere herzkranke Schwester. Der Zauber der Musik von Pink Floyd, der ihnen hilft, für kurze Momente aus ihrer kleinbürgerlichen Umgebung auszubrechen.

Die Sache mit der Kuh: Ich sitze vor dem Biedermeier-Sekretär auf dem Parkettboden der Gartenwohnung auf der Dietrich-Bonhoeffer-Straße 1. Es ist eine der ersten Erinnerungen. Wie alt bin ich? Fünt? 1971? Roger Waters singt «If». Ein Mann, sagt die Schwester, singt davon, dass er nicht in diese Welt gehört. […] Ich betrachte das Cover der Langspielplatte Atom Heart Mother. Eine Kuh steht auf einer Wiese, wir sehen sie von hinten, aber sie wendet sich zum Betrachter um. «Atme!», ruft die Schwester. Sie zieht das Cover von Atom Heart Mother weg. […] Der Name der Band – Pink Floyd – ist auf dem Cover nicht zu sehen. Man sieht nur die Kuh. Die Schwester erklärt, die Kuh sei ein Symbol, sie stehe für eine Mutter mit einem atombetriebenen Herzen, sie ist die Atom Heart Mother. Die Kuh und ich wachsen zusammen auf. Sie ist das erste Bild (Seite 50)

Neben der Musik, bietet auch das örtliche Kino gelegentlich ein wenig Flucht, auch wenn hier die Zeit stehen geblieben zu scheint. Im Balkan Grill holen die Kinder regelmäßig Zigaretten für die Eltern.

Das Licht geht aus, die Schwester und ich verstummen routiniert, und während die Düsseldorfer Lichtspielhäuser sich bereit machen für die Ankunft vom Weißen Hai, fummlen die Horstbroichs wieder den guten, alten Godzilla von 1954 in den Projektor. Wenn man sich umdreht und über die hohe, polierte Lehne aus dunklem Holz nach hinten schaut, sieht man, wie Herr Horstbroich weit oben aus der Scharte in der Wand herausgukct, das Fenster ist während der Vorstellung geöffnet. Herr Horstbroich brollt: «Füße runter von der Vorderlehne!», wir schreien auf vor Schreck. Herr und Frau Horstbroich drehen zunächst an der Spule rum, zerren und klemmen, bis der flatternde Streifen verhakt ist. Herr Horstbroich flucht, dann rasselt hinten alles stramm los, vorne geht der Vorhang auf, es erscheint ein Dia mit Werbung vom Balkan Grill gegenüber. Man sieht die mir bekannten Jugoslawen lachend auf eine Gurman-Platte zeigen, darüber steht: «Na, auf den Geschmack gekommen? Restaurant Balkan Grill! Gleich gegenüber!» Das Dia verschwindet. Dann erscheint Godzilla, die Echse, die nie wirklich eine Ahnung hat, was eigentlich los ist (Seiten 91-92).

Der Vater lebt in seinen alltäglichen Routinen der FAZ-Zeitungslektüre, des Nachrichten-Schauens und der regelmäßigen Giftzufuhr für seine Rosen.

Der Satz des Vaters zum Nachbar Kallen, am Zaun: «Jupp, ich sprüh gleich. Meine Rosen brauchen ihr Gift.» Die lange Pause, bis Jupp Kallen antwortet: «Ja.» Nach einer weiteren langen Pause, die beide Männer nutzen, um sich zu fixieren, sagt Jupp Kallen: «Ich sprüh morgen.» (Seite 58)

Der Vater ist Jazz-Liebhaber, der Schallplattenspieler im Wohnzimmer steht immer zum Abspielen der neuen Pink-Floyd-Platten bereit. Sein stotternder Sohn bereitet ihm Sorgen, mit denen er jedoch umgehen kann. Seine Tochter hingegen reißt ihn aus seiner Welt, in der er es sich gemütlich eingerichtet hat. Dabei ist der Dauerdisput, ob Pink Floyd eine Jazz- oder Rockband sei, ein Nebenkriegsschauplatz. Die gegensätzlichen politischen Einestellungen der beiden und die zunehmend rhetorische Überlegenheit der Tochter führen zu spannungsreichen Dialogen. Dazwischen die Mutter, die stets mit einem alkoholischen Getränk für Versöhnung plädiert.

«Das System», referiert die Schwester, «betriebt die Ruhigstellung der Massen durch fadenscheinige Angebote, vor allem durch das Fernsehen. Geh hoch zu Herrn Kothen und seinem Spastisohn, da hängt ein Ölporträt aus dem Kaufhof an der Wand, es zeigt Peter Alexander. Ich sage nur: Heino, Cindy und Bert, Peter Alexander. Herr Kothen ist betäubt. Er führt ein entfremdetes Leben.»

[…]

«Und dann wüsste ich gerne», brüllt er, «wer, wenn 100 000 junge Menschen zum Jazzkonzert von Pink Floyd in die Philipshalle wollen, aber nur 7000 in die Philipshalle passen, wer dann für Ordung sorgen soll? Die Polizei ist hilfreich, bevor ihr euch tottrampelt, und vielleicht würden einige der jungen Beamten selber lieber dem Jazzkonzert der Pink Floyd in der Philipshalle zuhören statt bei der SS oder SA Dienst zu schieben, nicht wahr, oder was?!»

Sie zieht an der Camel, inhaliert, sagt nur: «Rock. Kein Jazz.»

«Die Jungs kommen vom Jazz!», brüllt er: «Lass auch das meine Sorge sein! Dein Vater weiß, wer vom Jazz kommt und wer nicht!»

«Naja, es ist jedenfalls Rock.»

«Die Jungs kommen vom Jazz!»

Die Mutter: «Möchte denn jetzt wer einen schönen Campari? Mit Eiswürfeln?» (Seite 128)

Gegen Ende des Buches gibt es einen Zeitsprung in die Gegenwart, in der es zu einer Begegnung mit den Idolen von einst kommt. Ein großartiges Buch – zum Lachen und zum Weinen – auch für Zeitreisende, die dieses Jahrzehnt nie erlebt haben.

Wood, Wendy: Good habits, bad habits

Auf die Psychologin Wendy Wood wurde ich über den SZ-Artikel «Kann man Selbstdisziplin lernen?» im März 2020 aufmerksam. Die Wissenschaftlerin erforschte, ob das Erreichen von Zielen (z.B. regelmäßig Sport treiben, mit dem Rauchen aufhören, abnehmen) abhängig von der Selbstdisziplin eines Menschen sei. Die deutsche Übersetzung ihres Buches, in dem sie ihre Ergebnisse präsentiert, erschien im Januar 2022.

Drei Viertel der US-Amerikaner:innen glauben, dass ihr Scheitern an mangelnder Selbstkontrolle läge. Es kommt jedoch nicht auf Disziplin und Selbstkontrolle an, wie Wendy Wood anhand zahlreicher Untersuchungen belegen kann, sondern darum, gute Gewohnheiten ausbilden, die mit unseren Zielen übereinstimmen. Auch die Persönlichkeit spiele keine Rolle.

Der Gesamtprozentsatz von Handlungen, die von Gewohnheit regiert werden (z.B. Körperhygiene, Sport, Entspannung) liegt bei etwas über 43 Prozent. Es gibt Menschen, die in einigen Lebensbereichen bereits gute Gewohnheiten ausgebildet haben. Sie ernähren sich vielleicht gesünder oder bewegen sich regelmäßig. Es fällt ihnen leichter, da sie dies vielleicht schon seit Kindertagen so machen.

Es ist jedoch möglich, auch im Erwachsenenalter gute Gewohnheiten auszubilden.

Folgende Aspekte sind hierbei wichtig.

- Kontext: Der Kontext spielt eine wichtige Rolle. Menschen, die umziehen, ändern z.B. ihr Wahlverhalten. Eine große gesellschaftliche Änderung brachte das Nichtrauchergesetz mit sich. Wie in den USA brachte es auch in Deutschland den gewünschten Erfolg, dass die Anzahl der Raucher:innen zurückging. Weshalb? Die Gewohnheit wurde unterbrochen, sich am Tisch im Lokal eine Zigarette anzünden zu können. Man musste nun vor die Tür gehen, im Winter vorher noch eine Jacke ausziehen, im Regen stehen. Der übliche Ablauf war gestört, das Rauchen wurde mühsamer.

- Gewohnheit: Um neue Gewohnheiten auszubilden, sind Wiederholungen das A und O. In der Wissenschaft gibt es verschiedene Theorien darüber, wie lange der Prozess dauert, dass man von einer neuen Gewohnheit sprechen kann. Es finden sich Zahlen zwischen 21 und 66 Tagen, je nach Thema und Randbedingungen. Wesentliche Herausforderung während der Etablierung neuer Verhaltensweisen ist die gleichzeitige Abwehr alter Gewohnheiten.

- Belohnung: Dopamin-Ausschüttungen sind wichtig, um das Ziel im Blick zu behalten. Diese können intrinsisch oder extrinsich erfolgen.

Die Autorin illustriert anhand verschiedener Beispiele, wie wir gute Gewohnheiten aufbauen und schlechte Gewohnheiten abbauen können. Dabei versäumt sie auch nicht, von ihren eigenen Schwierigkeiten zu berichten. Das regelmäßige Joggen gelang ihr beispielsweise erst, nachdem sie abends mit Joggingkleidung ins Bett ging und ihre Laufschuhe direkt vors Bett stellte.

Ng, Celeste: Kleine Feuer überall

Eine Autorin, die bereits in meinem letzten Jahresrückblick Erwähnung findet und deren zweites Buch ich – wie ihr erstes («Was ich euch nicht erzählte») – im Sommerurlaub gelesen habe und euch bereits in sehr (!) kurzen Worten vorgestellt habe.

Das Buch spielt in einer Kleinstadt in Ohio. Das durchstrukturierte Leben einer sechsköpfigen Familie (Mutter Journalistin, Vater Anwalt) wird durch das Erscheinen der unkonventionellen Fotografin, die mit ihrer Tochterein Nomadenleben führt, erheblich durcheinander gewürfelt.

Intrigen, Falschinformationen, Rassismus, üble Nachreden – aus solchen Bausteinen ist der spannungsreiche Roman zusammengefügt, dessen Gegenwartshandlung zu der Zeit spielt, als ein Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Clinton angestrengt wird.Das auf mehreren Ebenen durchgeführte Kernthema bildet die Überlegung, was familiären Zusammenhalt ausmacht, was Eltern und Kinder letztlich verbindet oder trennt und was Mutterschaft bedeutet.„Was macht jemand zu einer Mutter? War es allein die Biologie, oder war es Liebe?“ – diese fast plakativ formulierten Fragen prägen den mustergültig geplotteten Roman, der ein Lehrstück für Creative-Writing-Kurse werden könnte. Und überdies: Die Geschichten, die Celeste Ng zu erzählen weiß, sind herzzerreißend, ja.0(Quelle: Deutschlandfunk Kultur, 30.08.2018) -

Glæden ved ferien

Vor dem Urlaub geerntet und zu Pesto verarbeitet Bücherberge Hundertwassersocken unlimited Freude, Freude … es geht wieder gen Norden!

Die Literaturauswahl ist in diesem Jahr sehr umfangreich und etwas wahllos. Ich habe mir einfach alle Bücher, deren Titel ich mir in der letzten Zeit notiert habe, ausgeliehen oder gekauft. Alle werde ich keineswegs schaffen zu lesen, habe jedoch einen schönen Fundus, aus dem ich schöpfen kann.

Wollmäßig schränke ich mich dieses Mal etwas ein, lediglich ein Paar angefangene Hundertwasser-Socken sind im Gepäck. Das schlechte Gewissen peinigt mich, die Wände meines Kleiderschrankes wölben sich schon unter den größtenteils während der Pandemie entstandenen Wollpullovern und -jacken. Wahrscheinlich muss ich große Bögen um die örtlichen Wollläden machen, um nicht der Versuchung zu erliegen.

Meine obligatorischen 5000 Puzzleteilen werden mich ablenken, die Nordsee ist diesmal nur einen Dünengürtelsprung entfernt – ich bin glücklich.

0 -

Rückblick und Start ins neue Jahr

Anfang letzten Jahres warf ich einen Blick zurück auf das damals vergangene Jahr. Das möchte ich 2022 ebenfalls tun, da ich auch 2021 wieder einige interessante Bücher gelesen habe, von denen ich euch berichten möchte. Wieder waren es knapp 60 Bücher und Hörbücher, einige davon habe ich ein zweites oder drittes Mal gelesen bzw. gehört. In meiner Auswahl befinden sich diesmal neben zwei Einzelwerken auch Zusammenstellungen mehrerer Werke zweier Autoren, von denen mich einer gut unterhalten (Belletristik), der andere mich wesentlich schlauer gemacht hat (Sachliteratur).

Ng, Celeste: Was ich euch nicht erzählte

Über dieses Buch habe ich bereits in kurzen Sätzen nach meinem letzten Sommerurlaub berichtet. Es handelt von einer jungen Frau, die im Jahr 1977 nicht zum Familienfrühstück auftaucht und kurz danach tot aufgefunden wird. Wurde sie ermordet oder war es Selbstmord? Diese Frage ist wichtig, jedoch nicht zentral, da es im Kern um die Familiengeschichte geht. Um die Eltern, die ihren Kindheitsballast noch immer mit sich herumtragen und ungelebte Wünsche auf ihre Kinder projizieren. Leider zu wahr.

Pollock, Lucy: Das Buch über das Älterwerden (für Leute, die nicht darüber sprechen wollen)

Von der britische Geriaterin Lucy Pollock habe ich viel über die Folgen und Auswirkungen des Alterungsprozesses gelernt. Sie erklärt anhand von Anekdoten aus ihrem Alltag mit älteren Patientinnen und Patienten wie sich schleichend Veränderungen im Reaktionsvermögen bemerkbar machen, die Kräfte nachlassen und es schwer ist, sich einzugestehen, dass es schlauer ist, bestimmte Tätigkeiten, zum Beispiel Autofahren, ab einem gewissen Zeitpunkt einzustellen.

Auf der anderen Seite fand ich es interessant, dass gerade Angehörige und auch Ärzt:innen aus Fürsorglichkeit den Alterungsprozess beschleunigen und die Selbstständigkeit untergraben können, indem sie beispielweise nach einem einmaligen Sturz den Patient:innen davon abraten, wieder auf ein Fahrrad zu steigen, oder der Mutter/dem Vater fast alles im Alltag abnehmen und somit den Weg ins Altersheim ebnen. Lange in den eigenen vier Wänden leben und Alltagsroutinen einhalten hilft vielen Menschen, bis ins hohe Alter selbstständig zu werden, und wenn es nur der tägliche Gang mit dem Rollator zum Bäcker ist.

Auch fand ich interessant, wie wichtig Gespräche mit Ärzt:innen über die korrekte Medikamenteneinnahme sind. Viele Menschen nehmen verschriebene Medikamente nicht korrekt ein oder verzichten ganz auf die Einnahme, da es ihnen nicht ausreichend erklärt wird und sie Angst haben, nachzufragen. Gerade bei älteren Menschen, die häufig mehrere Medikamente gleichzeitig nehmen müssen, kann dies fatale Auswirkungen haben. Gelernt habe ich ebenfalls, dass Nebenwirkungen mancher Medikamente ausgeprägter als die ursächlichen Symptome sein können, so dass es in manchen Fällen sogar besser sein kann, sie in Rücksprache abzusetzen. Und dass Nebenwirkungen auch die Ursache von Stürzen sein können. Nicht alle Alterserscheinungen sollten laut der Autorin automatisch dem Alter zugeschrieben werden: es sei nicht «normal», wenn ältere Menschen häufig stürzten. Neben Medikamenten könne auch eine schlecht eingestellte Brille oder eine zu geringe Flüssigkeitszufuhr die Ursache sein.

Ein letzter wichtiger Punkt: sich frühzeitig Gedanken über eine Patientenverfügung und einen digitalen Nachlass zu machen.

Alt werden wir schließlich alle.

Werke von Jason Starr

Von dem US-amerikanischen Autoren Jason Starr habe ich bereits vor vielen Jahren die Titel Panik und Stalking gelesen, die mir bereits damals gut gefielen. Letztes Jahr überkam es mich plötzlich und ich kaufte mir alle antiquarisch verfügbaren Bände. Die Geschichten gefallen mir alle außerordentlich gut, obwohl sich die Schauplätze und Protagonisten ähneln: eine Zeitreise in das New York der 80er-Jahren mit (noch nicht) gescheiterten Männern in den 30ern, die für eine Karriere einiges in Kauf nehmen und auch vor Verbrechen nicht zurückschrecken. Alles in einem schnörkellosen Stil, häufig mit offenem Ende. Zu meinen persönlichen Bestsellern zählen Top Job, Hard Feelings und Twisted City.

In seinen neuen Werken legt Starr eine Schippe Sex & Crime nach, der Ton wird rauer, die Handlungen teils brutaler. Die Personen sind jedoch authentisch: verzweifelt, verwirrt, verstrickt. Ich wünsche ihnen an vielen Stellen, dass sie den Absprung schaffen, aber sie verstricken sich immer mehr in ihren eigenen Widersprüchen und verpassen die Gelegenheit, auszusteigen. Sehr unterhaltsam und spannend!

Werke von Malcolm Gladwell

Die Bücher von Malcolm Gladwell haben mich gleichzeitig ernüchtert und sehr schlau gemacht.

Der in Großbritannien geborene kanadische Journalist und Autor schreibt seit 1996 für The New Yorker und seit 2000 mehrere Bücher, die zu Bestsellern wurden.

Folgend meine zwei Favoriten:

In Die Kunst, nicht aneinander vorbeizureden erläutert Gladwell anhand verschiedener Beispiele, weshalb Zusammentreffen mit Menschen, die wir nicht kennen, so häufig scheitern (der Übersetzungstitel ist etwas irreführend, der Originaltitel lautet Talking to Strangers). Aus Unkenntnis der Erwartungen und Empfindungen des fremden Gegenübers reden wir aneinander vorbei.

Drei interessante Beispiele:

- Chamberlain traf sich mit Hitler und war anschließend überzeugt, «dass nun jeder von uns den Standpunkt des anderen versteht».

- Haftrichter gehen davon aus, dass sie ein korrektes Urteil über die mögliche Freilassung auf Kaution aussprechen, wenn sie den Angeklagten von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen. Eine Untersuchung der Harvard-Universität zeigt jedoch, dass ein Computerprogramm – mit denselben Daten gefüttert, die die Staatsanwaltschaft den Richtern vorlegt – den menschlichen Richtern haushoch überlegen ist. «Die Angeklagten, die der Computer auf Kaution freigelassen hätte, begingen in der Zeit vor dem Prozess mit einer um 25 Prozent geringeren Wahrscheinlichkeit eine Straftat […].»

- Unternehmen sind überzeugt, bessere Entscheidungen in der Personalauswahl treffen zu können, wenn sie zukünftige Beschäftigte zu stundenlangen Vorstellungsgesprächen einladen, anstatt die Auswahl anhand der Bewerbungsunterlagen vorzunehmen (speziell zu diesem Thema sei mir noch der Hinweis auf den großartigen Wirtschaftspsychologen Prof. Uwe Kanning erlaubt, der viel zu diesem und anderen Mythen rund um das Personalmanagement an der Universität Osnabrück forscht und sein Wissen neben zahlreichen Publikationen auch in kurzweiligen Youtube-Videos vermittelt).

In der Rezension des Verlages Piper heißt es:

Gladwell gibt unserer Kommunikation einen Rahmen: Sein Buch ist eine kluge Analyse der psychologischen und kulturellen Faktoren, die unser Reden und Verhalten bestimmen. Und es ist ein Ratgeber in Zeiten, in denen überall Missverständnisse lauern, weil wir uns heute mehr denn je mit Menschen verständigen müssen, die uns nicht vertraut sind.

Das Buch Überflieger: warum manche Menschen erfolgreich sind wird allen denen ein Dorn im Auge sein, die der Überzeugung anhängen, Erfolg und Glück seien überwiegend auf persönliche Leistung zurückzuführen («jeder ist seines eigenen Glückes Schmied»).

Anhand zahlreicher Beispiele zeigt er auf, dass Menschen im Wesentlichen erfolgreich werden, da sie

- das Glück hatten, zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort und meist in privilegierten Verhältnissen geboren zu werden. Bill Gates hätte beispielweise nur wenige Jahre früher oder später geboren entweder noch nicht die technischen Möglichkeiten zur Verfügung gehabt bzw. wäre wahrscheinlich von anderen zu einem späteren Zeitpunkt überholt worden. Zudem hatte er durch sein Elternhaus die Chance, an einer Eliteuniversität zu studieren. Würde er aus weniger priviligierten Verhältnissen stammen, hätte er diese Option niemals gehabt.

Selbst ein hoher Intelligenzquotient ist kein Garant für Erfolg. - mehr als 10.000 Übungsstunden hinter sich haben, um Experte in ihrem Bereich zu werden. Talent spielt eine eher untergeordnete Rolle. Die Beatles hatten vor ihren ersten Live-Auftritten in Hamburg bereits Tausenden von Stunden zusammen in Proberäumen und auf Bühnen verbracht.

-

Rückblick und Start ins neue Jahr

In wenigen Tagen ist der erste Monat des neuen Jahres bereits vergangen. Ich erlaube mir an dieser Stelle, einen kurzen Rückblick auf 2020 zu werfen und euch von meinen sechs Lieblingsbüchern der Belletristik und Sachliteratur zu berichten. Die Zahl sechs hat sich zufällig ergeben, insgesamt waren es knapp 60 Bücher und Hörbücher, einige davon habe ich ein zweites oder drittes Mal gelesen bzw. gehört. In meiner Auswahl befinden sich ausschließlich Erstlinge und die Reihenfolge ist zufällig.

King, Stephen: Das Mädchen

Von Stephen King habe ich bislang mehr Verfilmungen gesehen als Bücher gelesen. Den Titel «Das Mädchen» habe ich zufällig gefunden, er wurde mir bei Apple Music vorgeschlagen. Ein neunjähriges Mädchen verirrt sich bei einem Familienausflug in den riesigen Wäldern von Maine und ist ganz auf sich allein gestellt. Aus verschiedenen Perspektiven wird beschrieben, wie sie den Weg zurück in die Zivilisation sucht, ums Überleben kämpft und wie gleichzeitig die Suche nach ihr beginnt. Mich hat am meisten die Reife des Mädchens beeindruckt mit der sie die Lage meistert, zumal sie als Stadtkind keinerlei Erfahrung mitbringt, sich in der freien Natur zurechtzufinden. Ein Buch mit erstaunlich wenigen – für King ansonsten typischen – Horrorelementen. Aus meiner Sicht eine tolle Hymne an die starken Mädchen dieser Welt.

Krien, Daniela: Die Liebe im Ernstfall und Irgendwann werden wir uns alles erzählen

Auf Daniela Krien bin ich eher zufällig gestoßen, habe aber gleich zwei Bücher von ihr gelesen, die nun auch beide in dieser Liste gelandet sind. Die Autorin ist in der DDR geboren und aufgewachsen. Ihre Bücher sind geprägt vom Zeitgeist kurz nach der Wende, dem Umgang mit der neuen Freiheit, aber auch den Verlusten und Unsicherheiten, die damit einhergingen.

«Die Liebe im Ernstfall» erzählt von fünf Frauen, deren Wege sich an einer Stelle im Leben kreuzen. Alle führen stark unterschiedliche Leben, aber alle hadern mit ihrem Schicksal. Es geht im Kern um die Frage »was bedeutet Freiheit?«. Für manche kann auch sie als Zwang erlebt werden –den Zwang, wählen zu müssen, Entscheidungen zu treffen. Die Erzählung endet recht abrupt und lässt einen damit noch ein wenig den eigenen Gedanken nachhängen.

In «Irgendwann werden wir uns alles erzählen» geht es um die Liebe zwischen einer 17-jährigen Schülerin, Maria, und einem 40-jährigen Mann vom Nachbarhof. Die beiden leben in einem Dorf nahe der kurz vor Beginn der Handlung noch existierenden, deutsch-deutschen Grenze. Maria hat einen gleichaltrigen Freund, fühlt sich jedoch magisch zu dem älteren Mann hingezogen, der ihre Sehnsucht nach Leben und Aufbruch zu erfüllen scheint. Zwischen den beiden besteht ein ambivalentes Verhältnis und teilweise kommt es zu brutalen Szenen. «Die Sprache leuchtet in diesem Roman» steht auf dem Klappentext. Das kann ich nur bestätigen.

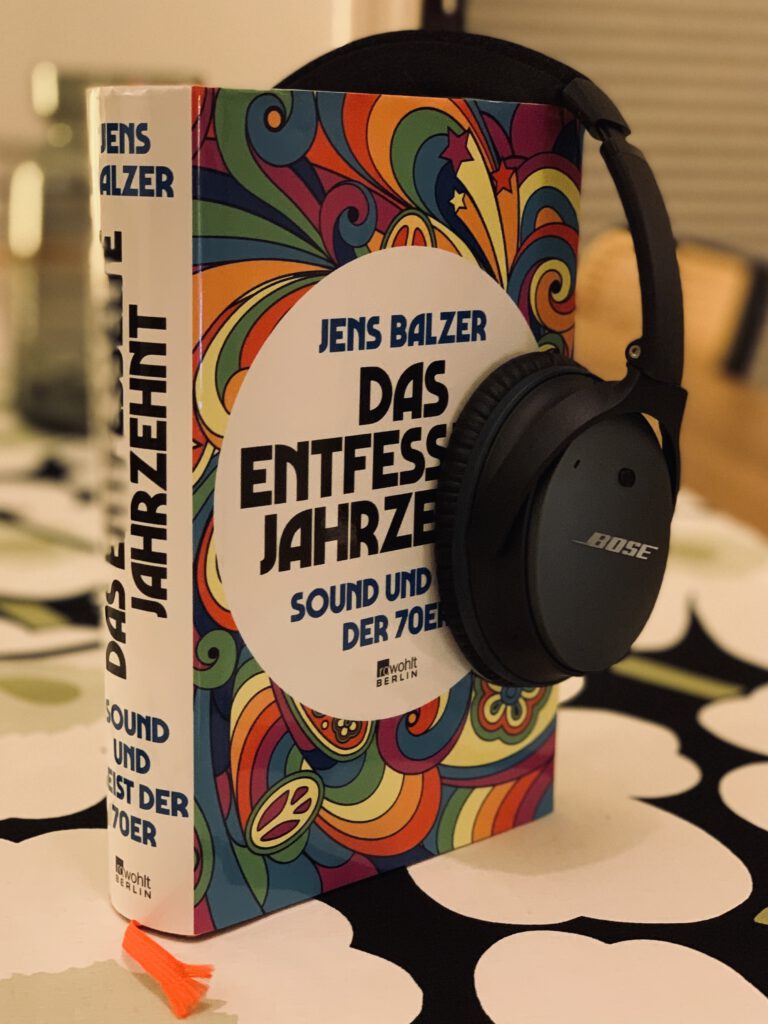

Balzer, Jens: Das entfesselte Jahrzehnt

Zu meinem vierzigsten Geburtstag hatte ich mir dieses Buch über den Sound und Geist der 70er Jahre gewünscht. Jens Balzer nimmt uns mit auf eine Reise durch das Jahrzehnt, in dem viele Geschehnisse der 60er Jahren nachwirkten, aber auch viele Neues begann. Balzer beginnt seine Beschreibung im Jahr 1969 mit der Mondlandung und Woodstock und endet mit dem Zenit des Punks und dem beginnenden Zeitalter der Digitalisierung. Was noch? Die neue Frauenbewegung, die Androgynität der Menschen und die Rolle von David Bowie, die Manson-Family, der Okkultismus und der deutsche Herbst, die «Schulmädchen-Report»-Filme, bunte Farben und wilde Formen im Bereich Einrichtung, Frisuren und Fernsehsendungen, Ökos vs. Spießer, Disco-Musik, antiautoritäre Erziehung und das entfesselte Puppentheater (Muppets, Sesamstraße & Co.), Antifa, Star Wars und die Anti-AKW-Bewegung. Es gibt wenige, dafür großartige Bilder. Doch das macht nichts, denn bunt ist schon der Text.

Nocun/Lamberty: Fake Facts

Das absolute MUSS-Buch für alle, die verstehen möchte, was Menschen in der »Querdenken«-Bewegung und auf den sogenannten Hygiene-Demos vereint. Corona-Verschwörungserzählungen bilden jedoch nur einen kleinen Teil des Buches, da die Pandemie kurz vor Erscheinen des Buches ausbrach und die Autorinnen mit diesem Thema ihre Arbeit abschlossen. Es ist überaus interessant zu erfahren, was Flat Earth-Gläubige, Impfgegner, Reichsbürger und Coronaleugner dazu motiviert, sich zu radikalisieren, an ihren Wahrheiten komme was wolle festzuhalten und die Rolle der neuen Medien zu beleuchten. Hilfreich sind auch die Tipps der Autorinnen, wie wir uns verhalten, wenn Menschen in unserem nahen Umfeld plötzlich mit auf den Verschwörungszug aufspringen und immer weniger von Fakten zu überzeugen sind. Wer möchte, kann auch einiges über ihre/seine eigene Verschwörungsmentalität herausfinden, denn – so die Psychologin Lamberty – bei jedem Menschen ist ein gewisser Grad an Verschwörungsglaube vorhanden. Erst die Dosis mache das Gift.

Stefanowitsch, Anatol: Eine Frage der Moral

Regt ihr euch auf, dass Kinderbücher wegen des Wortes N-Wortes umgeschrieben werden? Und warum die Sprachverhunzung nicht aufhört, in dem man (!) überall die weibliche Sprachform einführen möchte und jetzt auch noch für das dritte Geschlecht Sorge tragen soll? Wenn ihr mindestens eine der Fragen mit »Ja« beantworten könnt, ist es Zeit für die Lektüre des kurzweiligen Werkes von Anatol Stefanowitsch. Sprache ist mächtig und bildet die Herrschaftsverhältnisse einer Gesellschaft ab. Zitat des Autors: «Gerechte Sprache allein schafft noch keine gerechte Welt. Aber indem wir sie verwenden, zeigen wir, dass wir eine gerechte Welt überhaupt wollen.» Der Sprachwissenschaftler hat zu seinem Buch einen unterhaltsamen Vortrag gehalten, der im Deutschlandfunk Nova Hörsaal zu finden ist.

Brigitte Patentpullover aus Lana Grossa Brigitte No. 2 Farbe 20 Ich bin ins Jahr 2021 mit meinem sechsten (!) «Corona-»Pullover gestartet, den ich in meinen letzten Urlaubstagen Anfang des Monats endlich fertiggestrickt habe. Die Anleitung habe ich bei Wollplatz erstanden. Das Garn strickt sich sehr angenehm, wird sich wahrscheinlich etwas schneller Verfilzen beim Tragen, aber damit kann ich leben. Mit der Auswahl der richtigen Größe habe ich mich wieder einmal etwas schwergetan, mich nach Stricken der Maschenprobe für die Größe M mit kleineren Nadeln entschieden (statt 5 und 6 Nadeln 4,5 und 5,5). Trotz großzügiger Bemessung konnte ich mich diesmal mit Restgarn zuschmeißen. Die Affenarme haben genug Platz, der Pullover ist insgesamt schön kurz, so dass die Schwerkraft noch Spielraum hat (dass einige Wollpullover mächtig trotz guter Pflege ausleiern, musste ich gestern wieder einmal beim Tragen einer meiner ersten Zopfmuster-Pullover bemerken). Den Kragen habe ich, entgegen der Angaben in der Anleitung, nicht mit Reihen linker Maschen abgeschlossen, sondern ich habe das Bündchenmuster weitergeführt, das auch bei diesem Modell mit verschränkten rechten Maschen gestrickt wird, was ich mittlerweile sehr favorisiere. Es ergibt ein schönes Maschenbild, das sich zudem gut vom Hauptmuster absetzt. Beim mittleren Bild könnt ihr die Schulterpasse sehen, die aus den Ärmeln herausgestrickt wird. Der Pullover ist etwas wärmer als meine petiteknit-Mohair-Pullover, aber in jedem Fall sehr angenehm zu tragen und passend zur kalten Jahreszeit.

Nebenbei stricke ich an meinem neuen Winterset Mütze-Handschuhe-Schal aus dem DROPS-Garn Nepal, das ich bereits für meine Bibo-Jacke verwendet habe. Die Eule bewacht den Loopschal – Handschuhe und Mütze sind bereits fertig. Fotos und weitere Erläuterungen folgen.

0