-

Sommerfreuden 2025

Heute ist der 21. September 2025. Der Sommer neigt sich dem Ende. Der dänische Nordseeurlaub war wieder einmal entspannend und erholsam. Die Tage am Meer boten viel Gelegenheit für ruhige Beschäftigungen. In einer hellen Unterkunft mit viel Tageslicht war genug Raum für Bücher, Puzzle und Strickzeug.

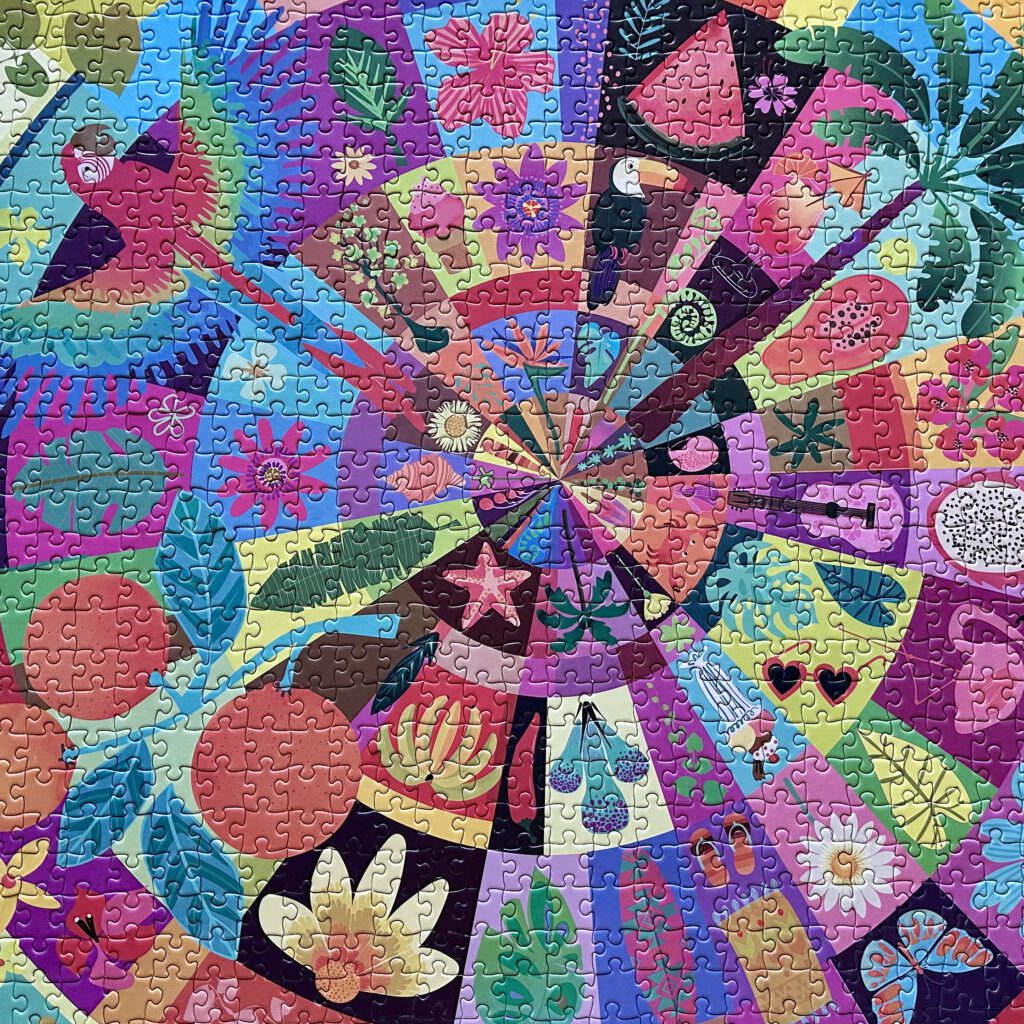

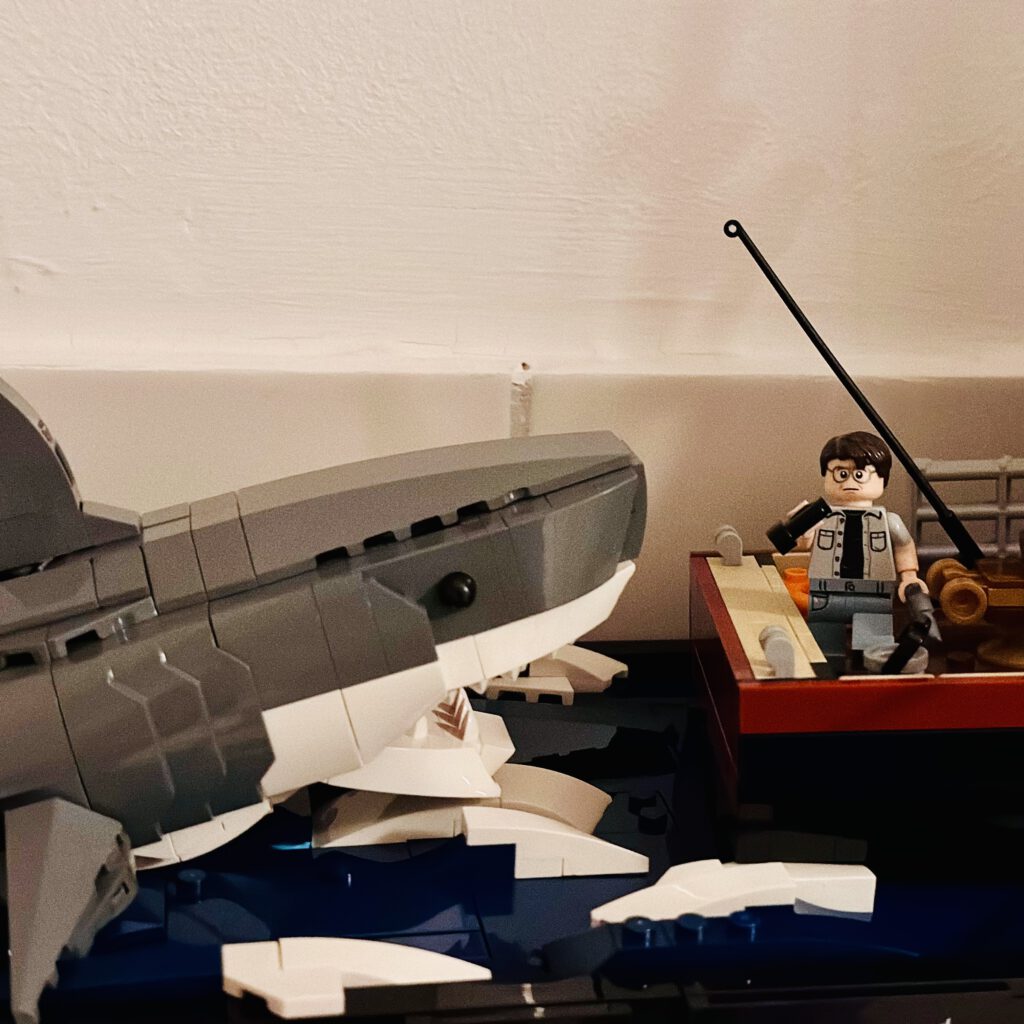

Die farbenfrohen Puzzles von Elena Essex machen gute Laune und gehen leicht von der Hand, so dass es diesmal tatsächlich 6.000 Teile waren, die ich zusammengebaut habe. Vor dem Urlaub gab es vom Liebsten zur Abwechslung einen Baukasten von LEGO. Der weiße Hai wird 50 in diesem Jahr und präsentiert sich nun formschön beim Angriff der Orca auf unserem Esszimmerregal.

Garten

Aus meiner kleinen Kräuterkrise ist inzwischen eine wahre Gartenfreude geworden.

Verglichen mit der üppigen Pracht, die sich über den Sommer auf meinen Beeten entfaltet hat, wirken die Pflanzen aus meinem letzten Blogbeitrag fast zwergenhaft. Kurz vor unserer Abfahrt habe ich drei Basilikumpflanzen von der Fensterbank ins Hochbeet zu ihren „Schwestern“ gesetzt – dort sind sie regelrecht aufgeblüht. Der Pflücksalat lieferte unermüdlich frische Blätter und wuchs über die Beetgrenzen hinaus. Und die Petersilie? Die wächst in einer solchen Fülle, dass ich mich fast damit auf den Markt stellen könnte. Spätestens Ende September, wenn die Temperaturen sinken, werde ich mich wohl mit dem Thema Einfrieren befassen müssen.

Bücher

Passend zu meinem Gartenthema las ich „Der große Garten“ von Lola Randl – ein unterhaltsames und zugleich kluges Buch über eine Großstädterin, die mit zwei Kindern, zwei Männern und einem wachsenden Garten ein eher unkonventionelles Leben auf dem Land führt. Zwischen Alltagsreflexion und Selbstironie entsteht ein leiser Kommentar zur Frage, wie man leben will – und wie schwer es ist, dabei die eigenen Ansprüche und Widersprüche in Einklang zu bringen.

Vor einiger Zeit hatte ich „Nüchtern“ von Daniel Schreiber gelesen, das mich durch Inhalt und Stil sehr beeindruckt hat. Im Urlaub las ich daher drei weitere seiner Werke: Allein, Zuhause und Die Zeit der Verluste. Alle kreisen um existentielle Fragen – nach Zugehörigkeit, Bindung, Selbstbild und der Suche nach einem Ort im Leben.

In „Allein“ widmet er sich der gesellschaftlich wenig beleuchteten Lebensrealität allein lebender Menschen. Freundschaften gelten dabei als wichtige emotionale Anker, sind aber – anders als familiäre Bindungen – freiwillig und oft brüchig. Schreiber entlarvt die kulturelle Fantasie vom gleichklanghaften Freundeskreis und plädiert für eine realistischere Sichtweise: Freundschaften halten nur dann Wandel und Zeit stand, wenn sie Anerkennung von Unterschiedlichkeit und nicht bloß narzisstische Spiegelung bieten.

„Der Schmerz der Einsamkeit liegt im Zusammenbruch dieser Fantasie begründet, im Scheitern der Fiktion, dass wir nicht allein auf dieser Welt sind.“

Das Thema Einsamkeit bleibt bei Schreiber nie individuell verhaftet – es ist gesellschaftlich. Die Isolation vieler während der Pandemie hat deutlich gemacht, wie schmal der Grat zwischen funktionierender Alltagsstruktur und seelischem Rückzug ist. Dabei betont er: Niemand kann der Einsamkeit entkommen, sie ist Teil unserer Existenz – vielleicht sogar Voraussetzung für tiefergehende Begegnungen.

In „Zuhause“ denkt Schreiber weiter – über Herkunft, Verlust und die Sehnsucht nach einem Ort, an dem man wirklich sein kann. Er spürt den Brüchen nach, die entstehen, wenn die idealisierte Vorstellung vom Zuhause mit der Realität kollidiert. In seinem persönlichen Erleben ist das Aufwachsen in der ostdeutschen Provinz ebenso prägend wie belastend, das Leben in Berlin zunehmend fremd geworden, New York ein Ort der kurzzeitigen Freiheit.

„Für viele von uns ist es der schwierigste Ort, an dem wir die meisten Konflikte austragen – der Ort, an dem wir uns am allerfremdesten fühlen.“

Schreiber zeigt, wie schwer es ist, sich von den eingeprägten Fantasien eines linearen, erfüllten Lebenswegs zu verabschieden: vom Familienmodell, von Paarbeziehungen als zentralem Sinnangebot, vom „richtigen Ort“. Gerade die Vorstellung, das eigene Unbehagen liege am Wohnort, ist für ihn trügerisch – oft liegt es in uns selbst. Es ist daher kein Zeichen des Scheiterns, kein Zuhause gefunden zu haben, sondern Ausdruck eines Prozesses, in dem wir immer wieder neu fragen müssen, was dieses „Zuhause“ überhaupt für uns bedeutet.

„Es ist ein beängstigender, aber auch heilsamer Gedanke, dass es so etwas wie ein ideales Zuhause nicht gibt, nicht geben kann.“

Wolle

Ich suchte mal wieder die Herausforderung und bestellte mir Tynn Merinoull von Sandnes – für den Musterpullover Hindergenser (zu Deutsch: Hindernisse). Der Name ist Programm: der Einstieg in die Anleitung ist nicht ohne, aber sobald die Zunahmen geschafft sind hat und man sich ganz auf das Muster konzentrieren kann, geht es (wenn auch langsam mit Nadelstärke 3) gut von der Hand.

-

Zwischen Pulloverpausen und Kräuterkrisen – Gärtnern in Etappen

Säen und bangen Was bleiben wollte, blieb (nur die Erbse strahlt) Schwächlicher Koriander Harter Basilikum Der Pullunder wollte eigentlich ein Pullunder bleiben. Doch wie das manchmal so ist: Man strickt, man zweifelt, man ribbelt – und ehe man sich versieht, hat man ein Pulloverprojekt auf den Nadeln, das sich zieht wie der letzte Februartag. Aber während sich die Maschen langsam in die Länge ziehen, wächst draußen (und drinnen) mein zweites Langzeitprojekt: das Gärtnern.

Angefangen hat alles während der Pandemie, ganz klischeehaft, mit einem Hochbeet. Dann kamen zwei weitere dazu – klein, überschaubar, mit dem Wunsch nach ein bisschen selbstgezogenem Gemüse zwischen Alltag und Arbeit. Drei Jahre lang lief alles erstaunlich gut. Salat, Radieschen, Kräuter – alles wollte wachsen. Dann kam das vierte Jahr – und mit ihm: die Pilze. Und die Trauermücken. Schuld war vermutlich die zu feuchte Erde – und die neue Befüllung aus dem Baumarkt. Ein Anfängerfehler, den ich heute nicht mehr machen würde. Denn ich habe gelernt: Erde ist nicht gleich Erde. Licht ist nicht gleich Licht. Und Feuchtigkeit – sagen wir so: sie kann Segen oder Verderben sein.

Heute weiß ich: die Komposterde vom Recyclinghof ist zertifiziert und enthält keine ungebetenen Gäste. Anders als die Hochbeet-Erde, die ich letztes Jahr im Gartenhandel gekauft hatte und die nicht nur Pilze, sondern auch überwinternde Trauermücken mitbrachte. Nach einem milden Winter und beschwingt durch Gründüngung schwirrten sie im Frühling immer noch durch die Beete. Erst nach konsequenter Behandlung mit einem Neudorff-Mittel und etwas Geduld kamen erste Erfolge zurück: die Radieschen kehrten zurück.

Die Kräuter waren zurückhaltender. Also begann ich ein kleines Parallelprojekt auf der Fensterbank. 24 Anzuchtversuche später blieben drei Basilikumpflanzen übrig. Dill und Petersilie kamen draußen zunächst kaum aus der Erde, schossen dann aber langsam doch noch in die Höhe. Der Koriander hingegen gab auf – immer wieder, immer zuverlässig, sowohl draußen als auch drinnen. Der Basilikum, der draußen überlebte, tut dies im Schutz des daneben stehenden Estragons. Wer hätte gedacht, dass ausgerechnet der eine Art Bodyguard wird?

Auffällig ist auch: der Sonnenstand scheint sich verändert zu haben. Vorletztes Jahr wuchs im vorderen Beet nichts, in diesem Jahr blüht es dort auf, während das hintere Beet vor sich hindämmert. Mein Garten hat viel Schatten – ein schmaler Lichtstreifen wandert jeden Tag durch die Fläche, aber reicht nur wenigen Stunden zum Wachsen. Auch auf der Fensterbank mangelte es an Licht. Das einzige, was dort wirklich zuverlässig funktioniert, sind die Erbsensprossen. Drei Ernten pro Topf, schnell, unkompliziert, dankbar.

In einem kürzlich besuchten Seminar zur Selbstversorgung aus dem Garten bestätigte eine diplomierte Landwirtin und Gärtnerin genau dieses Gefühl. Sie sagte sinngemäß: Gärtnern fordert unsere Frustrationstoleranz heraus. Und ja – nach dem erfolglosen letzten Jahr tat das sehr gut zu hören.

Manchmal denke ich: das Gärtnern ist wie das Stricken. Es geht selten ohne Rückschläge, man kann nie alles kontrollieren, und trotzdem bleibt es erfüllend. Man lernt – über Böden, über Pflanzen, über sich selbst. Und irgendwann, ganz ohne Eile, ist auch der Pullover fertig. Es gibt bei beiden selten sofortige Erfolge. Aber genau das ist Teil der Erfahrung – und vielleicht sogar der eigentliche Reiz daran.

Dill und Petersilie am Ziel Salat und Schwester-Petersilie Basilikum im Schatten des Estragons Mein erster geernteter Salat -

Grüne Freuden

Erbsenkeimlinge auf der Fensterbank, im Salat

… und ganz ernsthaft ausgesät Radieschen im Frühbeet sorgen für viel Erntefreude!